「ふるさとチョイス」って掲載自治体数も一番多いらしいし、とっても操作がしやすいらしい!初心者でもできるかな?

今回は、ふるさと納税ポータルサイトの中でも特に人気の高い「ふるさとチョイス」を使って、初めてのふるさと納税をスムーズに始める方法をステップ別にご紹介します。

この記事を読んでわかること

10年以上ふるさと納税を続けてきた私が、いろんなポータルサイトを使ってきた中で、特に気に入っているのが「ふるさとチョイス」。この記事では「ふるさとチョイス」の魅力と使い方に絞ってご紹介します。

💡ふるさと納税ってそもそもどんな制度?詳しく解説した記事はこちら👉

実際に「ふるさとチョイス」を使ってふるさと納税してみよう

ここからは、私が実際に使っているポータルサイト ふるさとチョイス で、ふるさと納税をする手順をわかりやすくご紹介します。

ふるさとチョイスの公式サイトにアクセスし、会員登録を行います。

登録に必要なのは、氏名(控除を受ける方の名前)、メールアドレス、パスワードなど。入力項目は少なく、数分で完了します。

※SNSアカウントを使った登録も可能です。

①会員登録をしたら(STEP1)、②控除上限額がだいたいどのくらいかを計算してみましょう。私はいつも計算した金額よりも数万円はちょっと余裕をもって(数万円少な目)寄付するようにしています。

さて、自分がどのくらいまでふるさと納税できるのかを確認したら、いよいよ返礼品選びです。

「お礼の品を探す」ボタンを押すと、このように楽しい画面になります。

私はいつも「地域からさがす」から、まず地域を選んでから返礼品を探しています。

▲寄付先と返礼品を選んだら、こんな画面になります。「寄付カートに入れる」「この自治体の申し込みへ進む」ボタンを押すと、決済の画面に進みます。

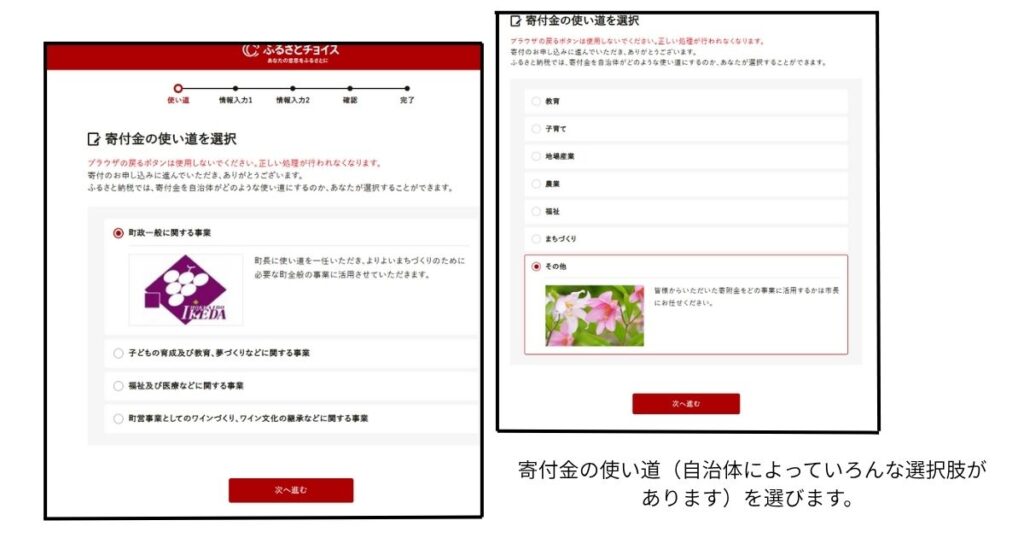

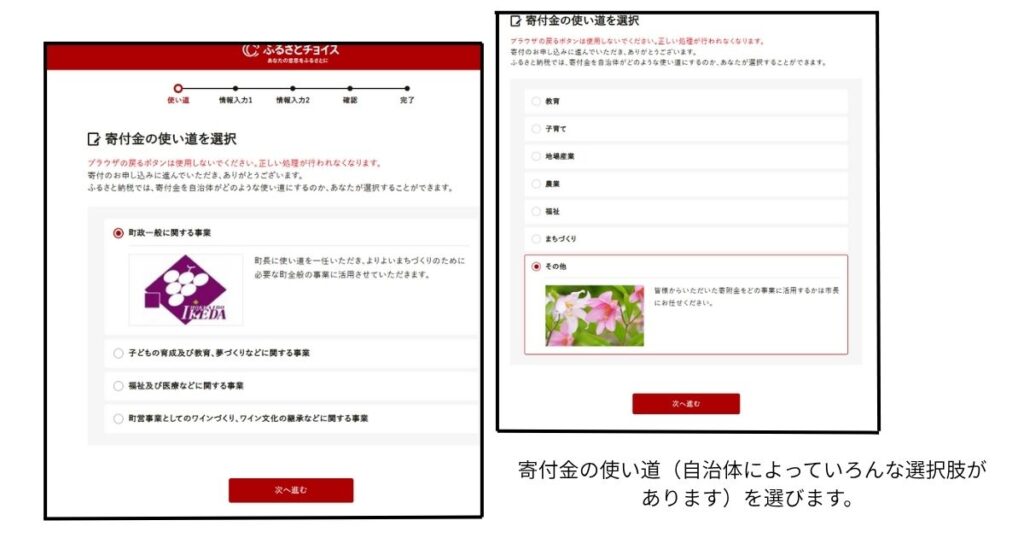

自分の寄付したお金を何に使ってほしいのかを選択します。

自分が使ってほしい用途を選びましょう。自分の思う通りに選択して問題ありません。

こちらは、基本的にはふるさとチョイスの会員登録した情報(氏名や住所など)が自動的に反映されます。

ここが間違うと申告がうまくされずに、ふるさと納税のメリットを享受できない可能性があるので、

寄付者の情報と、住民票情報が一致しているか確認しましょう。

※もし違っている場合は、登録情報を変更しましょう。

▼「寄付者情報の入力」の画面です。必ず確認しましょう。

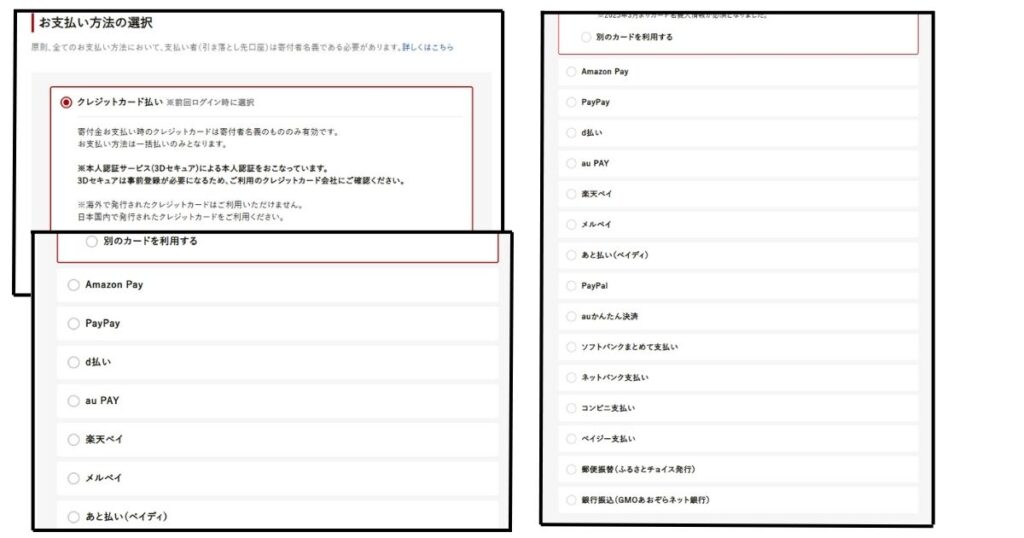

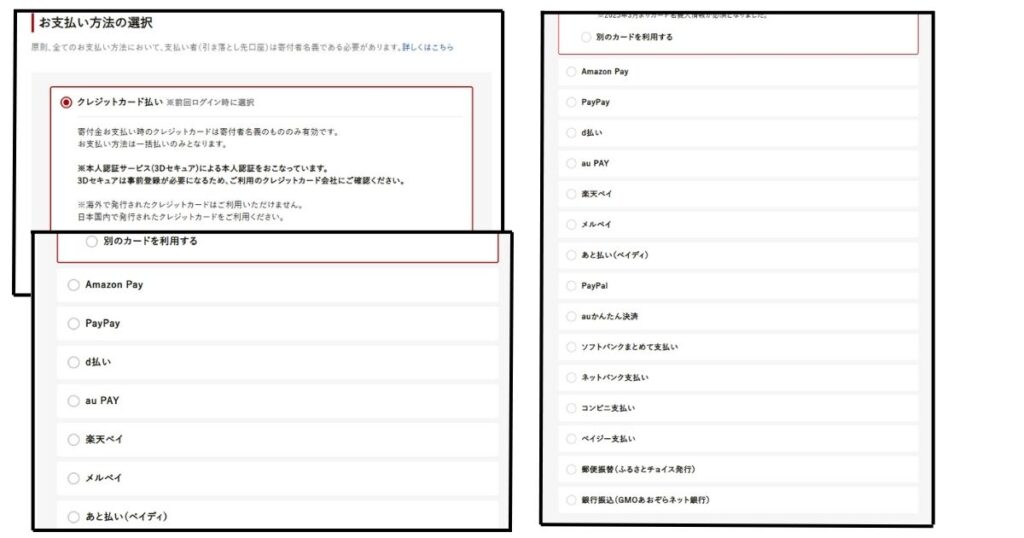

「ふるさとチョイス」では、たくさんの支払い方法の選択肢があります。

お好みの決済方法を選びましょう。

決済に使うクレジットカードを登録していれば、次回以降はカード番号の入力などがスキップできます。

▼選択肢が非常に多いので便利!!

ワンストップ特例申請制度を利用するかしないかで、自治体から送られてくる書類が変わってきます。

※「寄付証明書(受領証明書)」とは、ふるさと納税をしたことを証明する書類で、確定申告やワンストップ特例申請に必要となるものです。

✅ 「希望しない」(確定申告する)場合(電子申告含む)

- 自治体から「寄付証明書(受領証明書)」が送られてきます

- 電子申告(e-Tax)の場合、証明書の提出は不要ですが、保管は必要です

→ 税務署から提出を求められる可能性があるため

✅ 「希望する」場合(ワンストップ特例申請制度を利用する)

- 自治体から「ワンストップ特例申請書」が郵送されてきます

(※書類には「寄付分 市町村民税 道府県民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と記載されています) - 必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に自治体へ返送することで申請完了

- このとき、寄付証明書(受領証明書)も一緒に送られてくることが多いです

※ワンストップ特例申請書類は、この画面でチェックをし忘れたとしても、ダウンロード・プリントアウトできます。

※楽天ふるさと納税の手順はこちら👉

寄付をすると、ふるさとチョイスに登録しているメールアドレス宛に、寄付先の自治体から「お礼メール」や「確認メール」が届きます。

寄付内容も記載されているので、間違いがないかしっかり確認しましょう。

クレジットカード払いをした場合は、カード会社からの利用通知メールも届くので、そちらでもダブルチェックできます。

また、返礼品の発送連絡や、ワンストップ特例申請書の受け取り通知など、細かく連絡してくれる自治体も多くあります。

今後の手続きについて案内してくれる自治体もあり、親切な対応が印象的です。

ふるさと納税をしたあと、自治体から封書で書類が届きます。

これは、ワンストップ特例制度を利用する場合に必要な「申請書類」です。

届いたら、まずは中身を確認しましょう。

申請書には、寄付内容や提出期限、必要な本人確認書類などが記載されています。

✅ 提出までの流れ(ワンストップ特例の場合)

- 届いた申請書に必要事項を記入する

- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを用意する

- 同封の返信用封筒に入れて、自治体へ返送する

💡 提出期限に注意!

申請書の提出期限は、翌年の1月10日まで(必着)が原則です。

年末に寄付した場合は、年明けすぐに届くこともあるので、忘れずに対応しましょう!

→もし書類を1/10到着するのに間に合わなかった、という場合は、確定申告をすれば問題ありません。(ワンストップの便利さはなくなりますが・・)

✨ 確定申告をする場合は?

確定申告をする方は、自治体から届く「寄付証明書(受領証明書)」を保管しておきましょう。

電子申告(e-Tax)の場合は提出不要ですが、税務署から求められることもあるので、念のため保管しておくのがおすすめです。

ふるさと納税の楽しみのひとつが、やっぱり「返礼品」です。

寄付後しばらくすると、自治体から返礼品が届きます。発送時期は自治体や品物によって異なりますが、早いところだと1週間以内、遅いと1〜2ヶ月ほどかかることもあります。

✅ 届いたら確認しておきたいこと

- 品物に破損や不備がないかチェック

- 注文した内容と一致しているか確認

- 同封の案内やパンフレットも読んでみると、地域の魅力が伝わってきます!

💡 返礼品は「寄付の対価」ではなく、あくまで“お礼の品”です

そのため、自治体によっては発送時期が不定期だったり、品切れになることもあります。

気になる場合は、楽天の注文履歴や自治体の公式ページで確認してみましょう。

✨ 体験型返礼品の場合は?

宿泊券や食事券などの体験型返礼品は、有効期限や予約方法がある場合が多いです。

届いたらすぐに内容を確認して、早めに予約しておくのがおすすめです!

「ふるさとチョイス」の魅力

🏡 ふるさとチョイスとは?

ふるさとチョイスは、全国の自治体と連携し、ふるさと納税の寄付先や返礼品を探せるポータルサイトです。以下のような特徴があります:

🌟 主な特徴

- 掲載自治体数 No.1:全国1,700以上の自治体が参加しており、選択肢が豊富

- 返礼品数も最多クラス:肉・海産物・果物・家電・旅行券など、圧倒的な品揃え

- チョイス限定返礼品がある!:ふるさとチョイスでしか申し込みできない限定返礼品が多数用意されています。

- 地域密着度が高い:「クラウドファンディング型寄付」などもあり、サイトには寄付先の自治体の情報が丁寧に記載されています。

💡 どんな人におすすめ?

- 選択肢がたくさんあるほうが好きな人

- ふるさと納税を初めて利用する人(サポートが手厚い)

ポータルサイト比較

| サイト名 | 特徴 |

|---|---|

| 掲載自治体数No.1。返礼品の種類が圧倒的 |

| 楽天ふるさと納税 ▶楽天ふるさと納税公式サイトはこちら | 楽天経済圏ユーザーに人気 |

| Amazonふるさと納税 ▶Amazonふるさと納税公式サイトはこちら | Amazonユーザー向け。最短翌日配送も |

| ふるなび | 家電系返礼品や高額返礼品が豊富。 |

| さとふる | 返礼品の発送が早い。使いやすいUI |

一番自分が使いやすく、一番お得にできるものを見つけてみるのがいいと思います。

ポータルサイトの制限などはないので、複数のサイトを試してみるのもアリです。ただし、いろんなサイトの合計額が上限金額を超えてないか常にチェックしておきましょう。

この記事のまとめ

この記事では、老舗ポータルサイト「

ふるさと納税は、地域を応援しながら自分にもメリットがある制度です。

まずは気になる自治体や返礼品をのぞいてみるところから、気軽に始めてみてくださいね。

▼「ふるさとチョイス」で返礼品をチェックする

「ワンストップ特例制度」や「控除申請の方法」についても詳しく解説しています。

ぜひそちらもチェックしてみてください!

スポンサーリンク