ふるさと納税って、手続きが面倒そう…

どこから始めればいいの?

ふるさと納税は、自分の好きな自治体を応援しながら税金が控除される制度です。

その中でも「楽天ふるさと納税」は、楽天会員であれば普段のお買い物と同じ感覚で寄附できるのが魅力。

この記事では、初めてでも迷わず寄附できる手順を、実際の画面イメージとともに解説します。

▶ふるさと納税の仕組みを先に知りたい方はこちら

楽天ふるさと納税とは?

楽天ふるさと納税は、楽天市場が運営するふるさと納税ポータルサイトです。

楽天IDを使ってログインし、通常のショッピングと同じ流れで寄附ができます。

- クレジットカードや楽天キャッシュなど支払い方法が豊富

- 写真やレビューで返礼品を比較しやすい

- 寄附履歴をマイページで一括管理できる

⚠️ ポイント制度について

2025年9月末をもって、楽天ポイントなどの独自ポイント制度は終了しました。

そのため現在は「ポイント付与を目的とした寄附」はできませんが、

サイトの使いやすさや返礼品の充実度は変わらず人気です。

楽天ふるさと納税のやり方~具体的な手順

いよいよ実際にふるさと納税をやってみましょう!

寄附を始める前に、実際の体験談や人気の返礼品を見ておくと参考になります👇

👉 【体験談】楽天ふるさと納税を実際にやってみた|おすすめ返礼品5選

返礼品の写真や口コミも豊富なので、次の寄附の参考になります。

まずは公式サイトを開きましょう。

下記のボタンからすぐにアクセスできます。

サイトを開いたら、楽天IDでログインします。

ログイン後、カテゴリや特集ページから気になる返礼品を探せます。

ふるさと納税は、寄付上限を超えると控除されない分が自己負担になります。

楽天ふるさと納税の「かんたんシミュレーター」で上限をチェックしておきましょう。

返礼品は「お肉」「お米」「果物」「旅行券」など、数十万件以上あります。

気になる返礼品を探してみましょう。

カテゴリやランキング、レビューなども参考になります。

💡 ポイント

・「レビュー数が多い返礼品」は人気と満足度の目安。

・「発送時期」を必ずチェック(特に季節の食材)。

・「自治体の紹介ページ」も寄附の参考になります。

💡 寄付上限はシミュレーターを使って事前確認!

ふるさと納税は、寄付上限を超えると控除されない分が自己負担になります。

まずは楽天ふるさと納税の「かんたんシミュレーター」で上限をチェックしておきましょう。

給与や家族構成などを入力するだけで、あなたの上限目安がわかります。

👉 楽天ふるさと納税 公式サイトを開く

(トップページ上部右側に「シミュレーター」メニューがあります)

返礼品ページで「寄附を申し込む」ボタンをクリックします。

ここで次の項目を選択・入力します👇

- 寄附金額(自動表示されます)

- 寄附者情報(名前・住所など)

- 支払い方法(クレジットカードや楽天キャッシュなど)

- 「ワンストップ特例制度を利用する」かどうかの選択

⚠️ ワンストップ特例を使う人は、「申請書の送付を希望する」にチェック!

確定申告が不要な人は、この制度を使うととても簡単に完了します。

👉 書類送付は「希望する」にしておくと安心です。

後日、控除申請に必要な書類が自治体から届きます。

▼寄付の画面に進んだ後の確認事項について、迷いがちなところいについて詳しくまとめました。

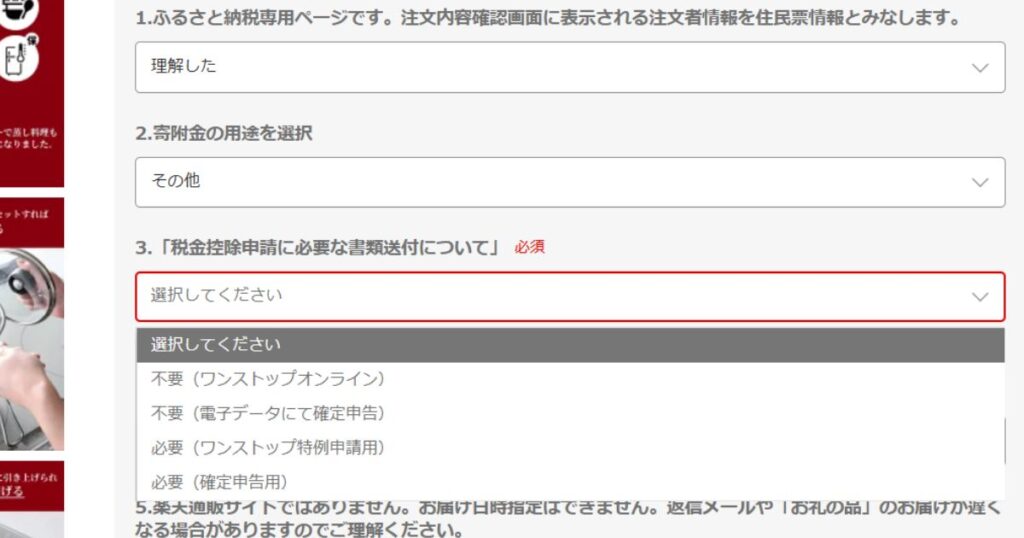

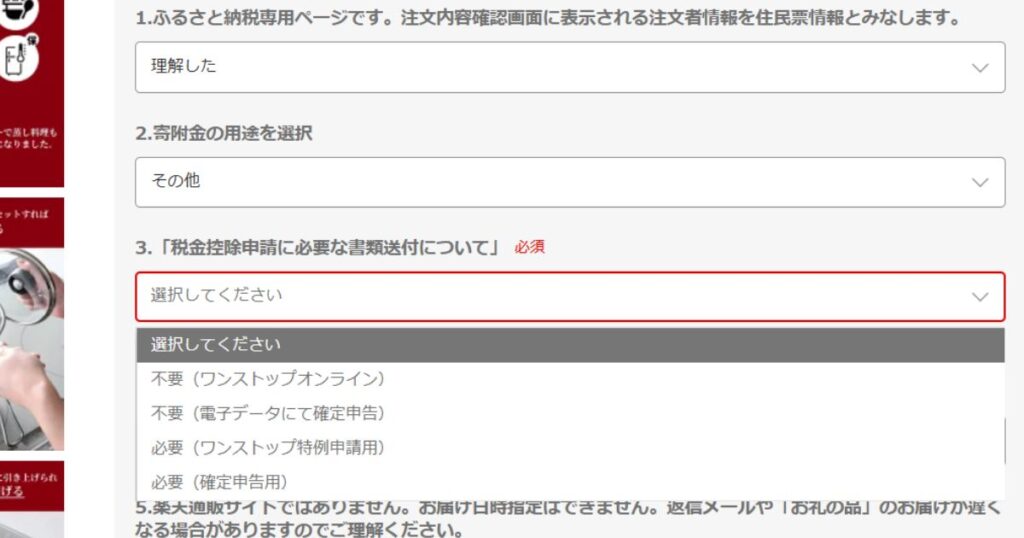

⬅️自治体によって若干の違いがありますが、寄付を進めていくと、このような画面が出てきます。

・注文者情報が住民票情報と一致しているのか。

これは、ふるさと納税をしたということを自治体や税務署側が把握する必要があり、その時に、住民票情報と一致している必要があります。

楽天の場合は、会員情報と寄付をする人、そしてその情報が住民票と一致していることを確認してください。

(もし違っている場合は楽天の会員情報を変更してください)

・寄付金の用途を選択

こちらは、自分の寄付したお金を何に使ってほしいのか、ということです。

プルダウンで自分が使ってほしい用途を選びましょう。自分の思う通りに選択して問題ありません。

・「税金控除申請に必要な書類送付について」

ふるさと納税をしたあと、楽天の画面で「税金控除申請に必要な書類送付」の選択肢が表示されます。

ここでは、自分がどの方法で控除申請をするかによって、自治体から送られてくる書類が変わってきます。

※「寄付証明書(受領証明書)」とは、ふるさと納税をしたことを証明する書類で、確定申告やワンストップ特例申請に必要となるものです。

✅ ワンストップ特例申請制度を利用する場合

- 自治体から「ワンストップ特例申請書」が郵送されてきます

(※書類には「寄付分 市町村民税 道府県民税 寄付金税額控除に係る申告特例申請書」と記載されています) - 必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に自治体へ返送することで申請完了

- このとき、寄付証明書(受領証明書)も一緒に送られてくることが多いです

✅ 確定申告をする場合(電子申告含む)

- 自治体から「寄付証明書(受領証明書)」が送られてきます

- 電子申告(e-Tax)の場合、証明書の提出は不要ですが、保管は必要です

→ 税務署から提出を求められる可能性があるため

⚠️ 「書類送付:不要」を選んだ場合の注意点

楽天の画面で「不要」を選ぶと、寄付証明書すら送られてこない可能性があります。

電子申告で提出が不要とはいえ、証明書が手元にないと、万が一の確認時に困ることも…!

💡 結論:送付希望にしておくのが安心!

- 電子申告でも「寄付証明書」は送ってもらう方が安心

- 「不要」を選ぶと、後から再発行の手間がかかることもあるので注意

- ワンストップ特例を使う場合は、申請書と証明書がセットで送られてくることが多い

内容を確認し、支払いを完了すれば寄附は完了です🎉

(支払い方法は、クレジットカード払いのほか、自治体によってキャッシュレス決済、コンビニ決済等も対応可能です。)

支払いが完了すると自治体からの自動メールが届きます。

- 寄附金受領証明書やワンストップ特例申請書は、後日郵送で届きます。

- マイページからも寄附履歴が確認できます。

寄付をすると、楽天に登録しているメールアドレス宛に、寄付先の自治体から「お礼メール」や「確認メール」が届きます。

寄付内容も記載されているので、間違いがないかしっかり確認しましょう。

クレジットカード払いをした場合は、カード会社からの利用通知メールも届くので、そちらでもダブルチェックできます。

また、返礼品の発送連絡や、ワンストップ特例申請書の受け取り通知など、細かく連絡してくれる自治体も多くあります。

今後の手続きについて案内してくれる自治体もあり、親切な対応が印象的です。

ふるさと納税は「寄附したら終わり」ではありません。

控除を受けるための手続きが必要です。

寄附後しばらくすると、自治体から封書で寄附金受領証明書(確定申告をする場合に必要)や申請書類(ワンストップ特例制度利用に必要)等が届きます。

届いたら、まずは中身を確認しましょう。

申請書には、寄付内容や提出期限、必要な本人確認書類などが記載されています。

✅ 提出までの流れ(ワンストップ特例の場合)

- 届いた申請書に必要事項を記入する

- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)のコピーを用意する

- 同封の返信用封筒に入れて、自治体へ返送する

💡 提出期限は翌年1月10日必着!

年末ギリギリの寄附は、年明けすぐに対応しましょう。

👉 間に合わなかった場合は、確定申告をすればOKです。

- ワンストップ特例制度を使う → 申請書を自治体に返送

- 確定申告をする → 寄附金受領証明書を使って申告

詳しい手続きはこちらの記事で解説しています👇

👉 ふるさと納税後の手続き完全ガイド|ワンストップ特例と確定申告の違い

✨ 確定申告をする場合は?

確定申告をする方は、自治体から届く「寄付証明書(受領証明書)」を保管しておきましょう。

電子申告(e-Tax)の場合は提出不要ですが、税務署から求められることもあるので、念のため保管しておくのがおすすめです。

寄附から数日〜数週間後、自治体から返礼品が届きます🎁

✅ 届いたら確認しておきたいこと

- 品物に破損や不備がないか

- 注文した内容と一致しているか

💡 体験型返礼品(宿泊券など)の場合は、有効期限や予約方法をすぐに確認しましょう。

ふるさと納税の控除は、翌年の住民税や所得税で反映されます。

✅ ワンストップ特例制度を利用した場合

- 翌年6月頃の「住民税決定通知書」に控除が反映されます。

- 「寄附金控除」などの欄に金額が記載されます。

✅ 確定申告をした場合

- 所得税の還付は、申告後1〜2ヶ月ほどで振り込まれます。

- 住民税も翌年の通知書で確認できます。

💡 控除額が少ないと感じたら、申請書の不備や上限超過の可能性も。

心配な場合は自治体や税務署に確認してみましょう。

まとめ|初めてでも簡単に寄附できる楽天ふるさと納税

楽天ふるさと納税は、ログインから寄附までの流れがとてもシンプル。

初めての人でも迷わず進められます。

💡 ポイント制度は終了しましたが、

「使いやすさ」と「返礼品の豊富さ」では今でもトップクラスです。

🔗 関連記事

スポンサーリンク